Ein Videospiel, das Literatur ist

Videospiele sind selten literarisch wertvoll. Eine Ausnahme ist „Citizen Sleeper 2: Starward Vector“, das von interplanetarem Kapitalismus erzählt. Tim Lorenz hat die Sci-Fi-Geschichte gespielt.

Im Schein ferner Sonnen korrodierter Stahl von Raumstationen, die abgenutzt in endlosen Zyklen, zusammengehalten von verwinkelten Streben und Striemen, durchwoben von wacklig schwebenden Zero-Gravity-Tunneln und brüchigen Datenleitungen in tiefschwarzem, von Sternenlicht durchlöchertem All rotieren – das ist die dystopische Welt von Citizen Sleeper 2: Starward Vector. Das Videospiel, entwickelt von Fellow Traveller Games und geschrieben von Gareth Damian Martin, erschien Anfang des Jahres und ist, wie noch zu zeigen sein wird, ein Meisterwerk.

Auf einen Blick und Klick: Spiel mit der Gegenwart // Anspruchsvolle Literatur // Die Würfel sind gefallen // Auf dem Sofa

Schon der 2020 erschienene Vorgänger spielt auf einer klaustrophobischen Station, einem Gewächs aus Transfer-Röhren und Lebensplätzen, dem, ähnlich wie bei George Lucas’ Star-Wars-Filmen, gerade die Gebrauchsspuren, die Risse und der Rost Leben einhauchen. Dorthin, fernab der Erde, hat sich in der Welt von Citizen Sleeper das menschliche Leben verlagert, in „the ruins of interplanetary capitalism“, wie es auf der Website des Entwicklungsstudios heißt. In eine Zukunft, die von Korporationen, mehr Verbrecher- denn Wirtschaftsorganisationen, und einer ausbeuterischen Gig-Economy beherrscht wird.

Spiel mit der Gegenwart

In der Kernwelt wütet ein Krieg zwischen Wirtschaftskonglomeraten, weshalb die Menschen in Randgebiete des Universums flüchten. Die Geflüchteten sind die Protagonist*innen des Spiels. Das stellt sicherlich nicht die multi-planetarische Zukunft der Menschheit dar, die sich ein Elon Musk im Ketamin-Loch erträumt, ist jedoch weitaus realistischer. Wie man das von Science-Fiction auch erwarten kann, im Grunde sogar muss, ist deren fiktionale Zukunft doch letztlich immer ein Spiel mit der herrschenden Gegenwart.

Fand der erste Teil noch in einem einzigen Raumhabitat statt, erweitert Damian Martin mit der Fortsetzung nun die Perspektive. Citizen Sleeper 2 spielt im fiktiven Starward-Gürtel, einer zwischen Asteroiden und Eismonden gelegenen Ansammlung bewohnter wie verlassener Sternenbasen mit Namen wie Flotsam, Helion Gate oder Greenbelt. Jede Basis ist ein eigener Mikrokosmos aus interessanten Geschichten und faszinierenden Non-Player-Characters (NPC), die nicht durch Animation, sondern allein durch eine äußerst lebendige Sprache zum Leben erweckt werden.

Im Grunde ist Citizen Sleeper 2 ein Choose-Your-Own-Adventure-Buch. Ein sich gemäß den Entscheidungen des Spielers entwickelnder Hard-Sci-Fi-Roman, halb Space Opera, halb Cyberpunk, dabei Elemente aus Zukunftsliteratur, Tabletop-Rollenspiel und Visual Novel zu einem organischen Ganzen vereinend.

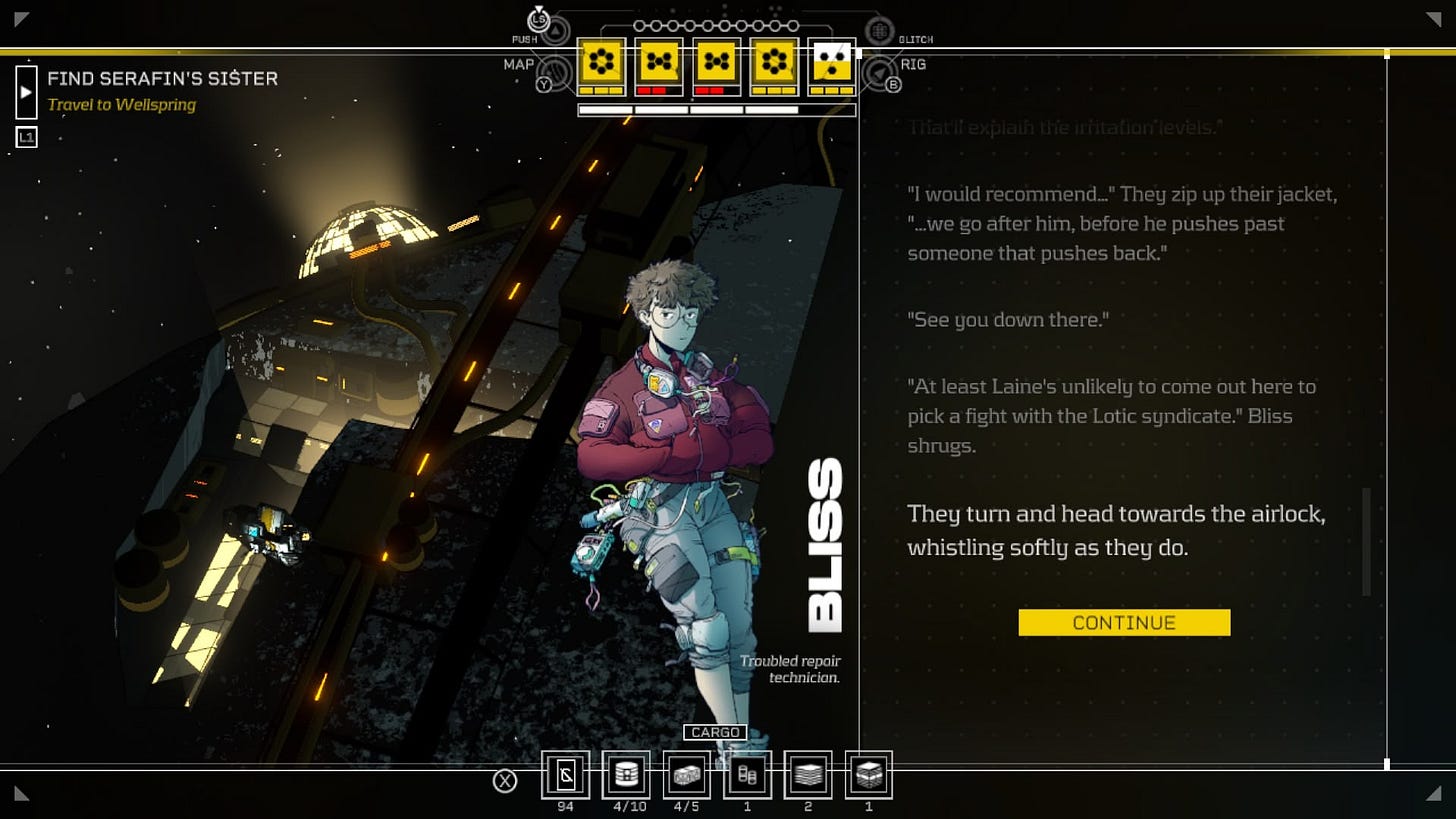

Der Bildschirm zeigt dabei stets in kühl reduzierter Computergrafik, die fast wie von einem architektonischen CAD-Programm entworfen scheint, die Raumstation, an die man jeweils angedockt ist. Die Stationen sind übersät mit besuchbaren Orten wie Bars, Büros und Geschäften, an denen sich die Handlung entspinnt.

Anspruchsvolle Literatur

Die Orte entstehen dabei ganz im Kopf der Spieler*innen – oder vielmehr der Leser*innen? –, hervorgerufen durch Damian Martins fantastisch lebendige Prosa, die in einem das rechte Drittel des Bildschirms einnehmenden Kasten erscheint, als scrollbarer Text. Ganz gleich, ob sie das kühl-mechanische Kabel- und Streben-Gewirr der Orbitalstationen beschreibt oder lebendig-warme Dialoge schafft – selten hat man in einem Videospiel eine vielschichtigere Sprache erlebt. Eine Sprache, die sich vor anspruchsvoller, zeitgenössischer Science-Fiction-Literatur nicht zu verstecken braucht, diese mitunter sogar übertrifft.

Immer tiefer wird man hineingezogen in die facettenreiche Geschichte des spielbaren Protagonisten, einem „Sleeper“ genannten Androiden – nicht unähnlich den mit Ablaufdatum versehenen Replikanten im Film Blade Runner – und dessen Freund Serafim. Auf der Flucht vor dem ehemaligen Besitzer des Sleepers reisen sie von Raumstation zu Raumstation und werden immer wieder in episodenhafte Abenteuer verwickelt.

Das spielt sich ähnlich den Episoden einer TV-Serie ab: viele kleine Stories, hinter denen sich ein großer Story-Bogen verbirgt. Im Lauf des Spiels heuern noch weitere NPCs auf dem Raumschiff an, jede*r mit eigener Hintergrundgeschichte, die sich harmonisch in die große Erzählung einfügt.

Neben Damian Martins sprachlicher Brillanz sind es auch die anime-artigen Charakter-Porträts des Illustrators Guillaume Singelin, die das Spiel zum Leben erwecken. Und ebenso zu erwähnen ist Amos Roddy, der die fantastische Musik verantwortet. Sie ist eine Mischung aus melancholischen Pianoklängen und sanft-schwebender Electronica, stets untermalt vom dumpf-elektronischen Brummen der Lebenserhaltungssysteme der Raumstationen.

Die Würfel sind gefallen

Prägend für Citizen Sleeper 2 sind auch taktische Rollenspiel-Elemente, die neben Atmosphäre und Kopfkino für Spannung und Abwechslung sorgen. Jede Entscheidung, jeder Minijob, den man annimmt, das Hacken von Computern wie das Ergebnis langer Diskussionen werden bestimmt durch virtuellen Würfelwurf.

Fünf Würfe werden an jedem Morgen der im Spiel „Zyklen“ genannten Tage (im Weltall gibt es ja keinen Tag-/Nachtwechsel) generiert, wobei die Augenhöhe die Wahrscheinlichkeit der jeweiligen Entscheidung bestimmt. Dazu kommen noch Modifikationen: Würfel können durch aufgebauten Stress brechen; Stress, der wiederum durch vergeigte Würfelwürfe entstehen kann. Oder durch Hunger. Ebenso hat der Zustand der synthetischen Androidenhülle des Sleepers Einfluss auf die Würfel, die dann durch sogenannte Glitches unberechenbar werden können.

Man merkt: Ähnlich wie bei der vielschichtigen Geschichte, deren Fortgang durch zahlreiche Entscheidungsmöglichkeiten beeinflusst wird, sind es auch bei der Spielmechanik mannigfaltige Systeme, die gekonnt ineinander greifen und so für eine erfrischende Mischung aus Zufall und berechenbarer Taktik sorgen. Dass es drei spielbare Figuren-Klassen mit unterschiedlichen Attributsausprägungen gibt, steigert die Spieltiefe auch.

Auf dem Sofa

So wird das Spiel selbst beim mehrmaligen Durchspielen nicht langweilig. Am Ende hat man eine hochliterarische Cyberpunk-Space-Oper erlebt, die für jede Spieler*in anders und immer wieder neu ist. Citizen Sleeper 2: Starward Vector ist ein Ausnahmewerk im momentanen Videospielgeschehen.

Am stimmigsten erlebt man das Spiel übrigens, da es im Grunde ein Roman ist, im Handheld-Modus auf dem Sofa liegend, mittels Steam Deck oder Switch. Für PS5 und Xbox ist das Spiel aber auch erschienen. Ein Hinweis ist allerdings nötig: Englisch sollte man können, und zwar recht gut, sonst ziehen die größten Qualitäten des Spiels leider an einem vorbei. ◆

Fellow Traveller Games (Entwickler), Gareth Damian Martin (Autor*in), Guillaume Singelin (Illustration), Amos Roddy (Musik): Citizen Sleeper 2: Starward Vector, 2025, erschienen auf Steam, Switch, PS5 und Xbox.

Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man zum Beispiel auf Instagram und per Newsletter:

Zum Autor

Tim Lorenz (er/ihm) ist seit fast 30 Jahren DJ im Golden Pudel Club/Hamburg, spielt seit fast 20 Jahren in der Band von Andreas Dorau und hat über Videospiele und Musik schon für Magazine wie De-Bug, Groove, Rolling Stone und Musikexpress geschrieben.

Klingelbeutel

Texte wachsen nicht nur aus Liebe. Es braucht auch Geld. Wer vliestext welches geben will, wirft was in den Klingelbeutel. Der kann PayPal und Ko-fi:

Auch auf vliestext

Wenn ein Videospiel zu Tränen rührt

Liebevoll und werknah erweckt das Videospiel „Snufkin: Melody of Moominvalley“ Tove Janssons drollige Welt der Mumins zum Leben – und erzählt vom Widerstand gegen Autoritäten. Von Tim Lorenz.

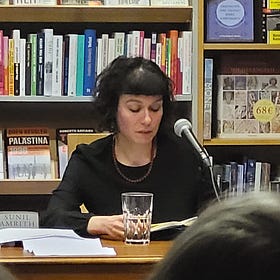

„Ich wollte ja alles vom Leben“

In Freiburg las Sarah Lorenz aus ihrem Debütroman „Mit dir, da möchte ich im Himmel Kaffee trinken“. Er ist autofiktional und eine Liebeserklärung an Mascha Kaléko. Herzen fliegen auch Lorenz zu.

Schlagkräftig queer: Ranma und der Zauber des Geschlechtswechsels

ei Anime-Serien rollt gerade eine Remake-Welle. Beispiel dafür ist der 80er-Jahre-Klassiker „Ranma ½“, der in Neuauflage auf Netflix läuft. Wie macht er sich im gendersensiblen Heute?

Auf vliestext geht es um Kultur und Gesellschaft. Folgen kann man zum Beispiel auf Instagram und per Newsletter: